声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。

你听说过“湿气重”这句话吗?大多数人都以为这是夏天闷热、空调吹多了之后的“小毛病”,顶多起起痘、犯点困。但你可能不知道,湿气里最顽固、最讨人厌的那一类,其实叫“痰湿”。这玩意儿不像你想象的“咳出来的痰”,它长年累月潜伏在你身体里,不咳、不疼,却能拖垮你整个人。

中医里有句话叫“百病多由痰作祟”。这“痰”不是简单的呼吸道分泌物,它是湿气深入体内、转化淤积之后的“产物”,像个赖着不走的租客,霸占你身体的各个角落。

你以为你胖是吃多了?你以为你总是乏力是熬夜的锅?你以为你脑子发胀、皮肤暗沉、月经不调、血压偏高、情绪暴躁……这些都是现代生活节奏快?可能是你体内的痰湿太重。

小时候,村里有个姨奶奶,年年体检正常,血脂不高、血糖不飘,可就是整个人“恹恹的”。她每天睡十小时,还是困得睁不开眼,走两步就气喘吁吁。村医说她是“湿气重”,她嫌土了,不信。

后来请了个老中医来看,开了几剂“祛痰湿”的方子,喝了半个月,整个人像换了芯儿似的,精神了、走路快了、饭也香了。

那时候我才知道,湿气不是个“潮”字那么简单,它会在体内“发酵”,变成痰湿,藏在经络里、器官旁、脂肪层、血管壁,像一块湿抹布捂在火上,越熬越黏,最后连气血都懒得动了。

为啥“祛湿”祛不掉?因为你没搞清楚敌人是谁

很多人一上火就喝绿豆汤,一湿气重就喝薏仁水,这些确实清热利湿,但没用在点子上。痰湿不是单纯的“湿”,它是“湿+滞”+“痰”的组合拳。它已经不是“可流动的水气”,而是“黏稠的垃圾”了。你用清热方式清它,它根本动都不动。

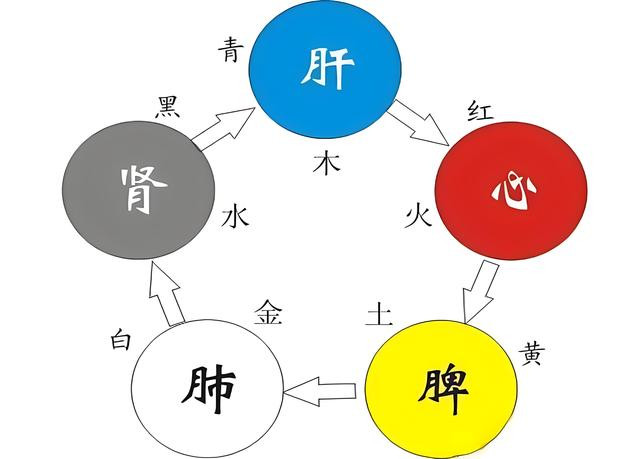

从中医“五脏”角度看,脾为生痰之源,肺为贮痰之器,肾为痰湿之根。也就是说,你的脾虚了,湿气就会停留;肺弱了,痰排不出去;肾一懒,运化系统就全瘫痪。这时候你再喝点“红豆薏米水”,就像往泥潭里撒点盐,根本没法解决问题。

你是不是也有这种误会?

很多人一听“痰湿”,就觉得自己没咳嗽,那就跟自己无关。殊不知,这种“无声的痰”才最阴毒。痰湿可以表现在各个系统:

体重莫名增加,减肥如登天。

头脑发胀,记忆力下降,像裹着一层雾。

女性月经不调、白带多、囊肿频发。

男性前列腺肥大、脂肪肝、早泄阳痿。

脸油、头油、舌苔厚腻,口中黏腻不爽。

情绪多变,易怒易郁。

这些看似“亚健康”的表现,其实已经是痰湿入络、入脏的信号了。它不痛不痒,却能慢慢拖垮你的气血循环、内分泌、免疫系统,成了现代人难以摆脱的“慢性毒素”。

你知道“痰湿”是怎么炼成的吗?

从中医角度看,痰湿的根源是“脾虚”。脾主运化,像一个“干燥机”,它负责把吃进去的水谷精微变成营养,排掉多余水湿。但你天天外卖、喝冰奶茶、熬夜、久坐、情绪郁结,这“干燥机”年年超负荷运转,自然就罢工了。

湿气排不出,时间久了就会“稠化”为痰。这痰不是你能咳出来的那种,它可能附着在血管壁、肌肉层、脂肪细胞中,影响血液流动、气机升降、内分泌平衡。这就是为什么很多人查体一切正常,但就是“怎么都不舒服”。

《黄帝内经》里早有记载:“痰生百病,湿为痰源”。古人总结出“痰湿体质”这一类人,他们不是病人,却常年处在“未病”状态。走两步喘、吃两口腻、睡十小时还困、脸色灰白——你说他没病?可就是不舒服。

老中医们留下了许多“化痰利湿”之方。其中最经典的,要数“二陈汤”。这个方子用的是陈皮、半夏、茯苓、甘草,看着简单,却是“痰湿克星”。

陈皮理气,半夏燥湿化痰,茯苓健脾利水,甘草调和诸药——它们搭配在一起,专治“痰湿内困”,就像一支专业的清扫队,从脾胃到肺肾,把藏在角落里的痰湿一点点“清走”。

这一方,扫净全身痰湿

现代中医在“二陈汤”基础上,常会加减调配,针对不同体质和症状。比如:

如果你湿气重兼有体虚,可能会加上党参、白术补脾。

如果你痰湿夹热,会加上黄芩、连翘清热。

如果你痰湿困扰在头部,加石菖蒲、远志醒脑开窍。

如果你情绪抑郁、气机不畅,那就用香附、柴胡来疏肝理气。

关键不是“吃什么药”,而是“对症下方”。很多人看到痰湿就盲目吃“祛湿茶”,结果伤了脾胃,反而让痰湿更重了。

“痰湿”其实也挺识相的,你动它,它就怕了

痰湿虽顽固,但也不是无敌。如果你能调理脾胃、动起来、少油腻、避寒湿、早睡觉,它自己都会“识相”地慢慢散去。痰湿最怕“动”,动气动血动经络,它就没地儿躲。

比如:

每天快走40分钟,让气机流畅。

少吃甜食、油炸、奶茶这些生湿之源。

温水泡脚,艾灸足三里、阴陵泉。

饭后顺时针揉腹10分钟,帮脾胃动起来。

情绪舒畅、说话吐气畅快,也能“化痰”。

你不是和痰湿打仗,而是从生活的每个细节里“围追堵截”它。

最后说一句心里话

痰湿不是一天生的,也不是一味药能除的。它是你日积月累的生活方式、情绪积压、饮食习惯、作息紊乱的“产物”。你得先认清它、理解它、然后温柔但坚定地去改变它。

不是所有不舒服都叫病,但很多“无名疲惫”,都藏着“痰湿”两个字。你不理它,它就天天理你。

温馨提示:文中所述“痰湿”相关症状及调理方法,皆为中医理论指导下的健康管理建议,并非确诊依据。如有身体不适或疑似症状,请及时前往正规医院进行专业评估与治疗。切勿自行判断、盲目用药。

参考文献

[1]钟雪梅,陈敏,凌雅韵,等.二甲双胍治疗老年2型糖尿病合并肌少症的临床观察[J].中国药房,2025,36(06):732-736.

[2]刘晓君,李明.中医对痰湿体质的认识及调理方法探讨[J].中华中医药杂志,2024,39(10):2178-2182.

[3]王静,张琳.基于“脾为生痰之源”探讨痰湿疾病的治疗对策[J].中国中医基础医学杂志,2023,29(12):1571-1574.